Info: Für die spanischsprachigen Besucher:innen unserer Lesung „Chile – Auf dem Weg zu einer neuen Demokratie“ stellen wir hier Informationen bereit.

Sobre la obra de teatro

La versión XVIII del proyecto “De los archivos al escenario”, numerosas veces premiado, se diferencia de las versiones anteriores en que esta vez se conduce a la audiencia no sólo hacia el pasado, sino también hacia el presente y se le informa sobre procesos que aún no han culminado. Este proyecto pudo llevarse a cabo sólo gracias a la intensa colaboración transnacional con chilenas y chilenos.

Debido a su gran riqueza en materias primas, este país al fin al mundo está estrechamente asociado a Alemania desde hace más de 100 años. Aunque históricamente la atención se centró principalmente en las relaciones comerciales bilaterales, en los últimos tiempos el foco en el país se ha centrado principalmente en la nueva constitución que Chile está a punto de elegir.

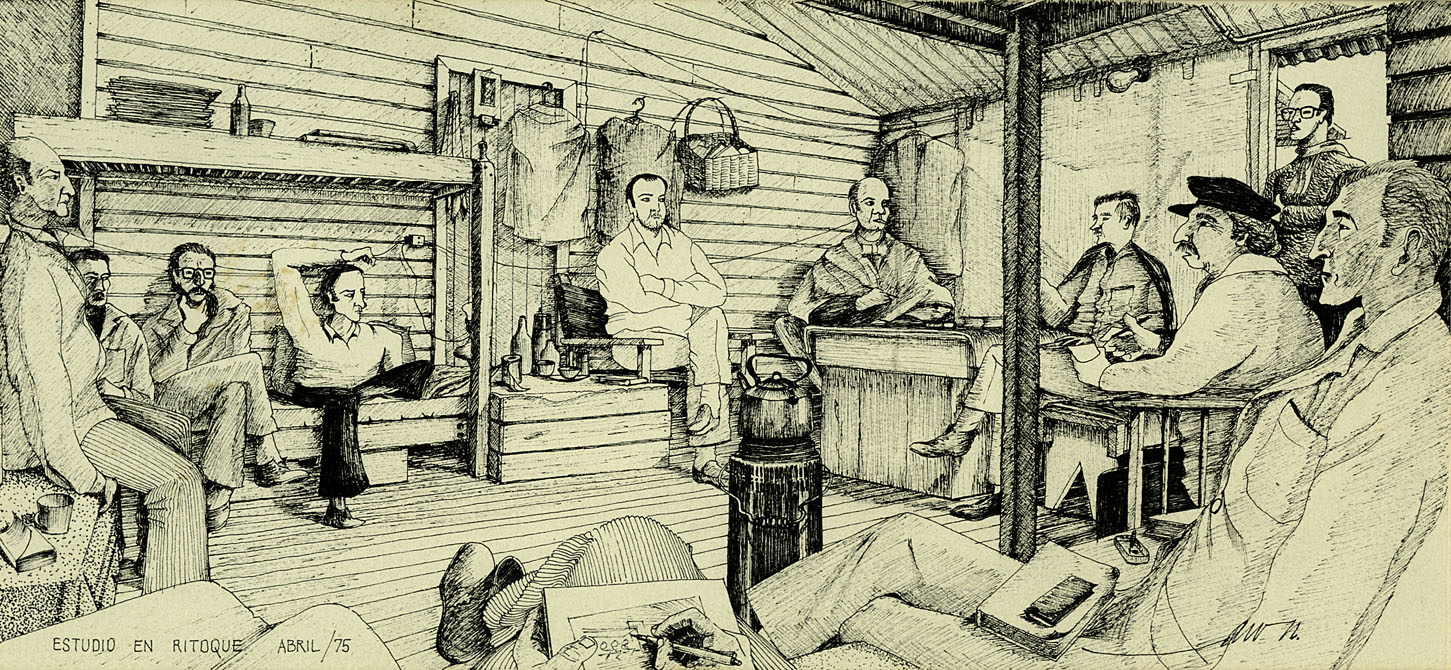

En 2019, las protestas estudiantiles en contra de un alza de 30 pesos en la tarifa del metro causaron en octubre del mismo año un estallido social. La crítica a los 30 pesos se convirtió rápidamente en una crítica a la política de los últimos 30 años, luego del término de la dictadura de Pinochet. La revuelta se focalizó en la enorme desigualdad social y desembocó en la demanda de una nueva constitución. El modelo económico neoliberal está anclado en la constitución de 1980 que proviene de la dictadura y hasta hoy está vigente. En ella se fundamenta la privatización de sectores fundamentales de la vida.

Mediante un plebiscito en octubre de 2020, una abrumadora mayoría de votantes eligió redactar una nueva constitución. La convención constitucional, elegida directamente, fue la primera convención constituyente del mundo en tener paridad de género. 17 de los 155 escaños fueron reservados para representantes de pueblos indígenas. En el plebiscito de salida de la constitución, el voto es obligatorio, por lo que el papel que jueguen los jóvenes y las mujeres para generar el cambio en Chile será de gran importancia.

El 4 de septiembre de 2022, las chilenas y los chilenos decidirán mediante un plebiscito, si aprueban o rechazan la nueva constitución.

Según los prognósticos actuales, el resultado tendrá una mínima diferencia. La derecha política se moviliza, entre otras cosas, con fake news, especialmente contra los indígenas. Su campaña para rechazar la constitución ha recibido un generoso apoyo de parte de los partidos de derecha, de grandes empresas y del jefe de la bolsa de comercio. Sobre todo el fracasado candidato presidencial de extrema derecha, José Antonio Kast, hijo de un nazi que huyó a Chile en 1945, lucha por un “Chile blanco” y en contra de un Estado “plurinacional”.

El desarrollo de este proceso está siendo observado atentamente desde todo el mundo, incluso desde Alemania. ¿Podría la nueva constitución afectar también la relación entre Chile y Alemania, la que por más de 100 años se ha basado principalmente en la explotación, producción y comercio de materias primas chilenas (salitre, cobre, litio, hidrógeno verde)? ¿Y cómo se posiciona el nuevo gobierno del presidente Gabriel Boric, un ex dirigente estudiantil, frente a la nueva constitución? ¿Cómo actúa frente a empresas multinacionales extranjeras y ante el conflicto con los mapuches en el sur de Chile?

Como siempre, la lectura escénica deja hablar a las fuentes en escena, pero a diferencia de las lecturas anteriores, esta vez el final es abierto.